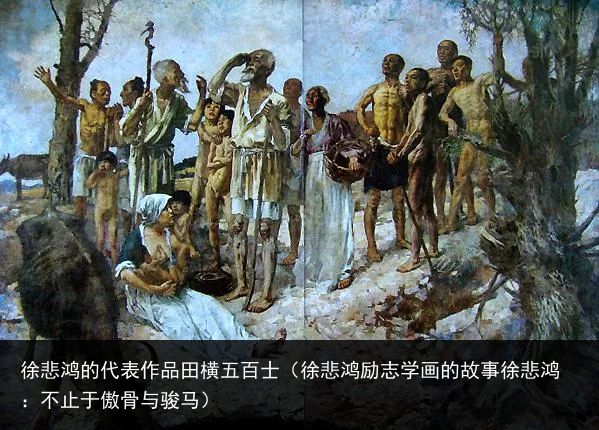

徐悲鸿的代表作品田横五百士(徐悲鸿励志学画的故事徐悲鸿:不止于傲骨与骏马)

这么多年以来,对于徐悲鸿有着两种认知,一是四年级语文《徐悲鸿励志学画》中那个勤奋好学、傲骨英风的有为青年;一是坊间津津乐道的“徐悲鸿和他的三个女人”中的“民国渣男徐悲鸿”,其“多情而薄情”之面,似乎只有“林徽因和她的三个男人”才能与之匹敌。

然而历史是任人打扮的小姑娘,直至今日仍然难以长大,杨振宁、李政道云云皆是如此。真真假假过后,我们来看看徐悲鸿。

一、从娜拉出走之后说起

1945年的最后一天,蒋碧微看到的徐悲鸿,神情落寞、脸色苍白,他提着一个重庆流行的粗布麻袋,来到沙坪坝。

徐悲鸿是来签离婚协议的,从一场说走就走的私奔,到最终劳燕分飞,徐悲鸿和蒋碧微28年的婚恋,至今是一段欲说还休的传奇,只是传奇也熬不过岁月。在分居多年之后,两人协议离婚,蒋碧微的条件是:100幅徐悲鸿的画作,50幅徐悲鸿所藏古画,100万元现金,以及两个子女每月各2万元的生活费。而1945年,中央美术学院教授徐悲鸿的薪水,每月不足2万元。

当时徐悲鸿带来的麻袋里,除了100万现金,还有一幅不曾裱过的画——《琴课》,画面上一个少妇正在练琴,这是巴黎时期的蒋碧微。那时,徐悲鸿只是一介穷学生,省了钱,给蒋碧微买了小提琴。在徐悲鸿的记忆里,蒋碧微是那个和他私奔的少女;在蒋碧微的记忆里,离魂协议签完,“徐先生匆匆地先走”,她搭了律师的车回到重庆,在朋友家里打了一夜的麻将。

回到28年,蒋碧微也许从未想到那一场惊天动地的私奔会是这样一个潦草的结局。

蒋碧微,也就是蒋棠珍,生于1899年的江苏宜兴,祖上都是朝廷做官的文人学士,她父亲蒋梅笙醉心诗书,设立了女子两等学校,她就是其中的第一届学生,而那时,女学生不多。十三岁时,父母给她定了一门亲事,男方是苏州名门望族查家的二儿子查紫含,两家门当户对,私交甚好。

但就在查家紧锣密鼓准备几天后二儿子的婚礼之时,一条新娘子蒋棠珍探亲染疾、不幸暴毙的消息传了过来,婚礼变成了丧礼。而一年后蒋棠珍以蒋碧微的身份出现,身边有了另外一个男子,就是带她私奔的徐悲鸿。

那时的徐悲鸿,仍然是个四处为了生活而奔走的穷学生,他经历了包办婚姻,但家中妻儿早已去世,为了深造美术,他跑到上海半工半读,凭借出众的才学得到了蒋梅笙的赏识并邀请他经常上门做客。

1917年5月,对于蒋碧微来说更像是一场冒险,而那个要和她私奔的画家,她并不了解,她只知道,他闯进她家,给她打开了一片新天地。他如此地不一样,他的世界很大,有美妙动人的故事,有矢志上进的毅力,有他人所没有的魄力和勇气。她开始有了一种新奇的感觉,秘密的喜悦。

郎有情妹有意,不多久,徐悲鸿派人给她传了口讯:假如现在有一个人,想要带你去国外,你去不去?

她说:“我去。”

1917年5月的一天夜里,趁着父母出门听戏不在家,她留下书信,立刻按照事先的安排来到了码头,和他一起搭乘了前往东京的客船。私奔前,徐悲鸿还专门刻了一对水晶戒指,分别刻着“悲鸿”和“碧微”。

我们知道,五四新文化运动后,西方的个人主义被引进来,诞生了一批自我意识觉醒、追求个性解放的新女性,她们纷纷走出家门,追寻自己的个人幸福,试图冲破旧制度和父权社会的桎梏。而蒋碧微生于那样的家庭化背景,她十二三岁时便已熟读了《三国演义》、《水浒传》、《安邦定国志》、《七侠五义》等书籍,她的一句“我去”,毅然而决绝,可以说是最早出走“新女性”之一。

而徐悲鸿在20岁时再度来到上海,在求学的过程中结识了维新派领袖康有为,在其影响下确立了自己的创作思路;又相继结识了蔡元培、陈师曾、梅兰芳及鲁迅等各界名人,深受新文化运动思潮的影响,树立了民主与科学的思想。

这样看来,这时候的蒋碧微和徐悲鸿真可谓是志同道合、灵魂伴侣。

1918这一年,徐悲鸿有了娇妻相伴,这一年,他和文学大师鲁迅会晤,但是徐悲鸿不知道几年后,鲁迅写了他小说中难得一见的爱情题材小说,小说的主人公子君从原生家庭中逃出和涓生私奔同居,但不久爱情归于失败,最终以一“伤”一“逝”结局。

鲁迅写道:娜拉或者也实在只有两条路:不是堕落,就是回来。

二、理想与现实

1919年3月,在康有为的帮助下,徐悲鸿得到了去法国留学的官费名额,进入徐梁画院进修接受正规的西画教育。“靠徐先生一个人的留学官费,我们在欧洲撑过了6年光阴”。1925年国内时局不稳,官费像断了线的风筝,没有着落,那是他们最穷困的岁月,常常要靠朋友救济,后来为了糊口,蒋碧微还去做了绣工,徐悲鸿给小说画插画。

这对为爱私奔的情侣,生活不再甜蜜,没了官费的徐悲鸿,1925年,只身前往南洋卖画筹钱,留下蒋碧微一人在巴黎,他在友人宴请的酒席上,想到远在巴黎的蒋碧微可能连面包都买不起时,潸然泪下。而他不曾想到,此时的蒋碧微,生活得如鱼得水。晚年的蒋碧微回忆说:“起先以为他走了,我会寂寞无聊,想不到正相反,以后的日子,过得愉快轻松。”因为她有一群天狗会的朋友。

天狗会是留学生们组成的小团体,互相以兄弟相称“谢寿康是老大,徐悲鸿行二,张道藩居三,邵洵美排四”,而唯一的女性是蒋碧微,这一群人中“道藩是最热心的一位”,常常充任蒋碧微的男伴,教她跳舞。渐渐地,情愫暗生,这一场爱恋,以张道藩和法国女子素珊在上海结婚收尾,只是张道藩与蒋碧微藕断丝连,在后面的年月里,演绎一段天下皆知的三角恋。

1927年4月,留法8年之后,徐悲鸿和蒋碧微回到上海,此时的徐悲鸿留学归来,衣锦还乡,受聘为国立中央大学艺术系教授和主任,夫荣妻贵,那一段日子,也许是蒋碧微最风光的时日,“如今的他,已经是一位声名鹊起的大画家,身体健康,精力充沛,就像一位精神抖擞的斗士,站在他康庄大道的起点,用他这支如椽画笔,辟出他的远大前程,那时,我将分享他的成功果实,并且为他骄傲”、“上天总不会再把我的幸福快乐剥夺了吧”。

而在徐悲鸿儿女的记忆里,小时候家庭富足,家中有6个佣人,缺少了家庭的欢乐,因为父母不和,父亲很少在家。

父亲徐悲鸿在忙什么呢?

1926年 春日,返回法国。

夏季,至比利时首都布鲁塞尔并在此临摹艺术大师约当斯的《丰盛》,受益匪浅。

自感这一年是创作最多的一年,其中不乏得意之作,如油画《箫声》、《睡》等。

1927年 先后游历了瑞士及意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马等地,观赏到众多名家画作。

5月,法国国家美术展览会展出其作品9件。

秋,抵达上海,任国立第四中山大学(后改称中央大学)艺术系教授。

1928年 1月,与田汉、欧阳予倩组织“南国社”。在上海成立南国艺术学院,任绘画科主任。

2月,应南京中央大学的聘请任艺术系教授。

10月,任北平大学艺术学院院长,年底辞职。

1929年 专职在南京中央大学任教。在第一届全国美术展览会《美展汇刊》上连续发表《惑》、《惑之不解》等文章,批判了欧洲美术界的现代形式主义艺术流派及其对中国的影响。提倡绘画的写实性、创新性。

都是与艺术有关,都是和他的美术理想有关,这并不奇怪,那个时代的许多人正是因为对当时中国绘画陈陈相因、千人一面,以致造成在造型上的无能现状的不满,才到西方去寻求改革的良方。这是民族危亡的当年,留洋学子身上普遍的特性,而徐悲鸿则极具代表性。

徐悲鸿并不仅仅是想做个名家,也并不只是想通过绘画来谋求个人利益,而是梦想着通过学画来改变乃至挽救中国,既包括它的艺术,也包括它的社会。

欧游归来后的徐悲鸿迅速展开了他的艺术革新运动,他的第一站仍旧选择在上海。然而显然,他没有选对地方。

上海这个当时中国的自由世界,却不可能由徐悲鸿的一种艺术主张来笼罩,哪怕这种主张在当时的中国艺术界乃至中国社会,都有多么的必要。徐悲鸿在离开上海后,因此也曾对此地作出过“(沪上)鬼域”的评价。徐悲鸿在上海的不愉快经历,自然包括了1929年第一届全国美展期间,因刘海粟好说大话,引发了徐悲鸿与徐志摩之间关于西方现代绘画的争论。

这一时间段的徐悲鸿在为梦想奔波,饱受挫折和失败的滋味,而当时留洋的画家,虽然年轻时豪气干云,但却缺少韧性而被挫折击倒比比皆是,比如孤寂内秀而多愁善感的林风眠。

但徐悲鸿不一样,出身于社会下层的童年生活经历,让他从小有着悲天悯人的超凡情怀,曾希图以一肩之力,担起改变社会不公的责任,这也是他自号“东海贫侠”的原因,亦是其劳累过度、英年早逝的原因。 徐悲鸿超出预常人的要强,蒋碧薇在其传记中,曾不无揶揄地记述了他的许多懦弱品质。但这些懦弱只有她才真实地感受到,倒恰恰反映出了徐悲鸿个性上的要强。

徐悲鸿一直在坚持着,也因为他背起十字架独自坚挺着,在社会变革高潮迭起、民族存亡的危急关头,除了上海优雅的上流社会追求笔情墨趣的闲情逸致之外,才有了具有强烈社会责任感和通俗直观的作品。

有大志、有能力、有韧劲,富有侠义气的徐悲鸿,和那个喜欢读侠义小说的蒋碧微的私奔,入情入理,更增添一份浪漫与侠义气息,但此刻作为父亲和丈夫的徐悲鸿将全部的心思投身于他的美术理想,也就成了蒋碧微口中的“徐悲鸿的心目中永远只有他自己,我和他结婚二十年,从来不曾在他那儿,得到丝毫安慰和任何照顾。”

而张道藩呢,无微不至“将我俩之间的爱,看作世界上最纯洁的事” 。

三、伤逝

《伤逝》中的子君从“我是我自己的,你们谁也没有干涉的我权利”到只知道恭顺地伺候涓生,自觉地扮演起封建式的贤妻良母的角色。她也不再去工作了,而是把自己关在小家庭里,“管了家务便连谈天的工夫也没有,何况读书和散步”,涓生和子君,最终一“伤”一“逝”。更何况蒋碧微和徐悲鸿,也许蒋碧微太想要徐悲鸿成功了,她处处按照她的设想去要求,一旦不从,便大喊大叫,乃至以离婚要挟,所有和蒋碧微生活过的人,包括儿女,都说她脾气很大,骂得最多的一句,就是“乡下人”。

但是几年之后,蒋碧微还是遭遇了危机,“徐先生坦白向我承认,他最近感情上有波动,他很喜欢一位在他看来是才华横溢的女学生,她的名字叫做孙韵君”孙韵君,就是孙多慈。

孙多慈当年比蒋碧微小14岁,她出生于安徽世家,祖父做过晚清尚书,父亲孙传瑗是国学教授,她第一年报考中央大学文学院没有考上,就在中大艺术系旁听,次年以绘画最高分被艺术系录取,而当时的阅卷老师正是徐悲鸿。徐悲鸿还曾想撮合孙多慈和朋友,朋友一句“我觉得她是个没有个性的人”道破了孙多慈的个性,孙多慈不敢越雷池一步,在这场尚未形成的师生恋中,两人仅仅留下两枚戒指,一枚题字“大慈”,一枚题字“大悲”——“慈”是孙多慈,“悲”是徐悲鸿,留下的还有蒋碧微在这场爱情里失了态的坚守:

她先是一把火烧光了孙多慈送的种在家门口的一百棵枫树苗,接着到学校女生宿舍,告诫她离有爱人的徐悲鸿远一点,并且给孙多慈的父母写信,希望他们管教管教自己的女儿。然后给相关人员写信,阻止孙多慈的出国。

两人在心灵上愈走愈远,随之而来的,是在徐悲鸿夫妇的十几年冷战。十几年里,同徐悲鸿一起赴欧留学的张道藩,在回国后弃画从政,官至国民党中宣部部长,并蒋碧微上演着一段神秘而不可思议的恋爱史。只有徐悲鸿沉迷画室,蒙在鼓里,

此时的徐悲鸿忙于奔走和创作,《田横五百士》、《九方皋》、《傒我后》、《愚公移山》等一系列有着强烈现实寓意与社会担当的、易于理解、充满激情,能够鼓舞人心的艺术作品正是在这一时间段创作出来的。除此之外,他在法、比、德、意、苏、印、新加坡举办展览多次展览,在各大博物馆、大学中成立四处“中国近代美术展览室”,宣传了中国绘画艺术。并将几年来卖画所得近10万元美金全部捐出用于抗战救灾。

1943年徐悲鸿主持筹办中国美术学院,认识了19岁的廖静文。相识一年后,因长期过度疲劳,患严重的高血压及慢性肾炎,在中央医院治疗7个月,作品锐减。

而就在同年的2月9日,《贵阳日报》上刊登了徐悲鸿的一则声明:

悲鸿与蒋碧微女士,因意志不合断绝同居关系,已历八年,中经亲友调解,蒋女士坚持己见,破镜已难重圆,此后悲鸿一切与蒋女士毫无干涉。兹恐社会未尽深知,特此声明。

这则声明是为一场订婚仪式铺垫的,3天后,徐悲鸿和廖静文订婚。

蒋碧微同样又给廖家去了一封煞气腾腾的信,指责廖静文破坏了她的婚姻,并把这份启事镶在玻璃镜框里,赫然放在客厅迎门的书架上,命名为“碧微座右铭”。

好在最后,两人达成调解,与1945年12月31日签字离婚,就此,纠缠二十多年的两人,再无瓜葛。当时蒋碧微的条件是:100幅徐悲鸿的画作,50幅徐悲鸿所藏古画,100万元现金,以及两个子女每月各2万元的生活费。

此时的徐悲鸿,大病未愈,廖静文给了他晚年的归宿和家庭的温暖,徐悲鸿仍坚持在中央大学艺术系任教。仍坚持在郭沫若起草的《文化界对时局进言》上签名,主张废除国民党的一党专政。

1951年抱病到山东导沭整沂水利工程工地体验生活,为劳模、民工画像,搜集反映新中国建设的素材。7月,患脑溢血,半身不遂。

1952年抱病卧床一年有余,脑溢血病症尚未完全消除。

1953年抱病指导中央美术学院教学工作,为结业班的学生讲课,为教员油画和素描进修小组上课。为抗美援朝的志愿军画《奔马》。9月23日,担任第二次文代会执行主席,脑溢血症复发。9月26日晨,逝世于北京医院。周恩来总理前往吊唁。入葬北京八宝山革命烈士公墓。时年58岁。

而蒋碧微在1949年,抛下儿女跟随张道藩去了台湾,公开同居,10年后,两人分手,蒋碧微一个人生活了二十年,靠着变卖徐悲鸿的画作度日,1978年在台北去世。

一伤,一逝。

四、天下有简单事,而为愚人制成复杂

如果说有的人天生有一种丰腴的气质,那么徐悲鸿无疑是瘦的。瘦的人多会让人好奇,比如庄子,他大概也是瘦的,孔子则不一定,比如许多优秀的哲学家、作家、艺术家都是瘦的,这和他们所从事的事业有关。

瘦的原因之一在于生活的清苦。

徐悲鸿生于贫寒之家,母亲鲁氏是位淳朴的劳动妇女,父亲徐达章是私塾先生,能诗文,善书法,自习绘画,平日应邀作画谋取薄利以贴补家用。

而迫于生计所需,年幼的徐悲鸿跟随父亲一边学习作画,一边学习生活,四处辗转,画画于这样一个孩子而言,更重要的意义在于可以借之谋生。徐悲鸿13岁随父辗转于乡村镇里,卖画为生,接济家用。17岁时,徐悲鸿独自到当时商业最发达的上海卖画谋生,并想借机学习西方绘画,但数月后却因父亲病重而不得不返回老家。留学期间,日子更是清苦,勒紧了裤腰带过活。

瘦的原因之二在于思想上的独立和坚持,比如他的画作,褒之者视若宗师严父,贬之者则斥若外行学阀。1950年代,徐悲鸿的声誉与影响达到了无以复加的顶峰,1980年代以后,他一度又几乎被当作反面教材。无论举世而誉之,或举世而非之,无论环境是认同还是宽容,都坚持自我。

徐悲鸿并不仅仅想做成功的画家,他更想做到的是凭一己之力,复兴真工实能、同情底层民众的画家画,并造就一场新兴的艺术运动,革除在他看来是无聊的一切形式主义的艺术游戏,包括传统文人画的笔情墨趣。画画对他而言,更重要的意义在于社会责任的一种承担,在于承担社会责任之外,能够稍稍安慰自己孤独和寂寞的心灵。

太多时候,我们因为关注到爱情中的孰对孰错而抹去了一个人的社会责任,抹去了他为了他心目中的那个理想社会所做的挣扎、努力,和奋斗。

而关于爱情,这个东西如鱼饮水、冷暖自知。

蒋碧微将爱情附丽在生活的细节之上,而徐悲鸿则将爱情揉入到自己的家国情怀之中。

对于蒋碧微而言,没有了爱就没有了生活,徐悲鸿关心的是国家大事、绘画事业而不是她和他们的生活;对于徐悲鸿而言没有了家国就没有了生活,蒋碧微如何变得少了侠气,越来越依赖到只剩下庸俗?

爱情这么隐私的事情,我们怎么能把自己带入第一人称去叙说呢?只能感受罢了,杨振宁、林徽因、齐白石同样如此。

比如蒋碧微,她的卧室里始终摆放着他为她画的画像《琴课》。

比如徐悲鸿,在他去世前,也一直带着她送给他的怀表。

比如有人说徐悲鸿的画只有两个模特,男人是他自己,女人就是蒋碧微。

(文章系原创,转载请联系我们)